クワガタはカブトムシと並んで日本で最も人気のある昆虫ですが、ただ捕まえて飼育しているだけだと物足りない、、、と感じる人もいると思います。

この記事ではそういった方向けに、クワガタを産卵させて増やしていく方法を実例を交えながら紹介していきます。産卵をさせて卵や幼虫を取り出すことを「割り出す」と言いますが、数多くいるクワガタの中で、この記事ではヒラタクワガタの割り出しの事例を紹介します。

産卵セットの組み方

↓動画版はこちらです!チャンネル登録もお願いします!

交尾を終えたヒラタクワガタは、産卵セットを組んでその中に入れると卵を産み始めます。ヒラタクワガタは、産卵木とマットの両方に卵を産みます。それぞれの産卵セットの組み方を解説します。

産卵セットの組み方①:産卵木に産卵

ここでは産卵木に産卵する手順を紹介します。

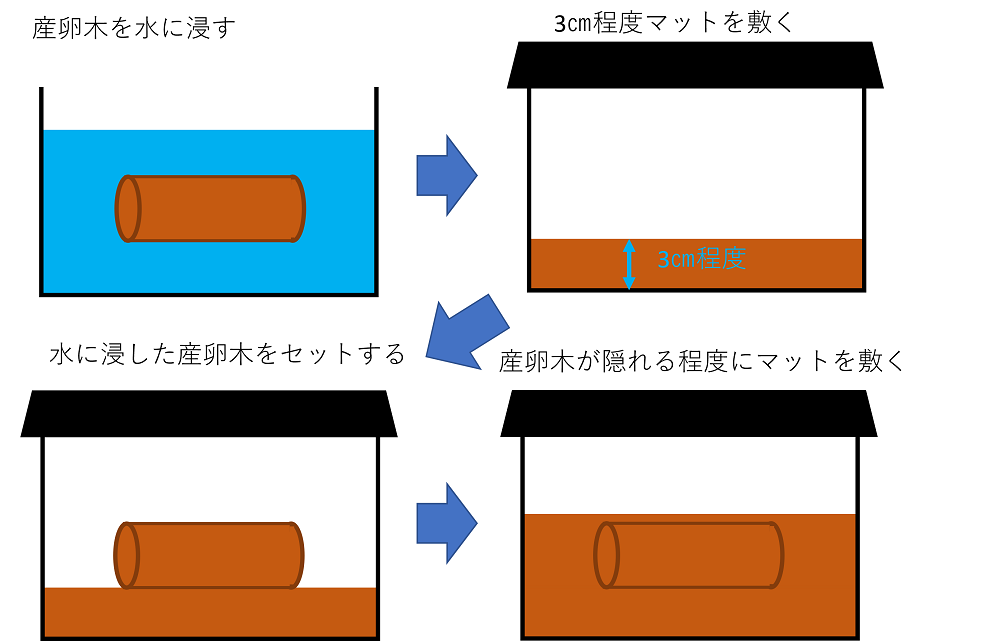

以下では、それぞれのステップに分けて具体的に解説をします。

産卵木はクヌギもしくはコナラを使用しましょう。市販品の場合は購入時は乾燥しているため、水に浸して水分を吸収させます。浸す時間は1時間程度で問題ありません。水に浸し終えたら、数時間程度日陰干しを行います。その後、産卵木は皮を剝いでおくとヒラタクワガタが産卵しやすくなります。

マットは加水して湿らせておくようにしましょう。加水の目安としては、マットを握った時に団子ができる程度です。マットを飼育ケースの底から3㎝程度敷いたら、その上に産卵木をセットします。

産卵木が見えなくなる程度までマットを敷きましょう。マットは手順②と同様に適切に加水しましょう。あとは、昆虫ゼリーや転倒防止のための朽ち木や枯葉などをセットすれば飼育セットの完成です。

産卵セットの組み方②:マットに産卵

マットに産卵させる場合は、産卵木の準備は不要です。

具体的な手順を以下で解説します。

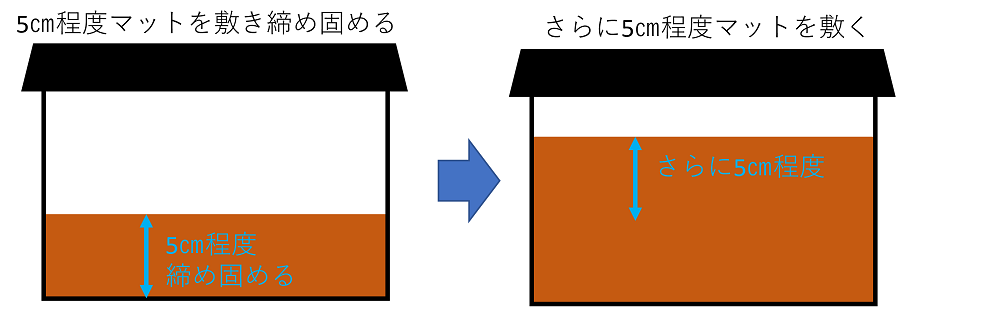

飼育ケースにマットを5㎝程度敷き詰めてしっかりと押し固めます。マットが硬くなっていないとメスは卵を産みませんので、可能な限り強くマットを押し固めるようにしましょう。

飼育ケースにさらにマットを5㎝程度敷き詰めて、軽く押し固めます。この時はそれほど強く押し固める必要はありません。

産卵セットの割り出し

野生で採集したヒラタクワガタの産卵セットの割り出しをしていきます。

ヒラタクワガタは、上で紹介した通りでマット産みと材産みどちらも可能ですので、今回はマットを固く敷き詰めた上に、産卵木をセットしました。

この産卵セットは7月中(概ね1か月弱程度)放置したものになります。ヒラタクワガタはあまり長い期間産卵セットを放置しておくと、メスが幼虫を食べてしまうということが起こりえますので、1~2ヵ月程度で割り出しを行うことをオススメします。1か月弱ですので、それほど多くの卵が採れるわけではないと思いますが、割り出しを行っていきたいと思います。

まずはマットにいる幼虫を探します。

早速ヒラタクワガタの幼虫を見つけました。最終的には2匹のヒラタクワガタの幼虫を見つけました。

産卵木も入れていますので、次に産卵木の割り出しを行います。今回使用したのは細めの産卵木です。メスが噛んだ後があるので、おそらく産卵していると思われます。

ドライバーを用いて産卵木の割り出しを行っていたところ、早速産卵木の中にいる幼虫を見つけました。まだ非常に小さく、羽化したばかりの幼虫です。

さらに割り出しを行っていたところ、ヒラタクワガタの卵を発見しました。この写真の中央にある1~2mm程度の黄色っぽい球体が卵です。

最終的には今回の割り出しで、卵2個と幼虫4匹の合計6匹のヒラタクワガタを割り出すことができました。概ね3週間程度で6匹ですので、1週間に2個のペースで卵を産んでくれたことになります。

幼虫の飼育

ヒラタクワガタは菌床と発酵マットどちらでも飼育が可能です。オオクワガタは菌床で飼育すると大きいサイズの成虫が得られるため、菌床での飼育が主流ですが、ヒラタクワガタは発酵マットでも大きい成虫が得られるため、経済面も考えて発酵マットでの飼育とします。

我が家には1.4リットルのボトルしかないため、このサイズのボトルを使用していますが、幼虫が小さいうちは800mlのボトルでも問題ありません。

1匹ずつボトルに入れて個別に管理を行います。3ヵ月程度に1度ボトル内のマットの交換を行います。

コメント